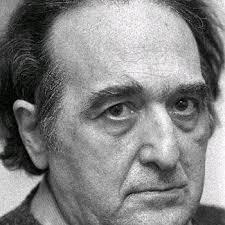

RECORDANDO A RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO (I)

Nos dejó el pasado 2 de abril, con 91 años cumplidos, Rafael Sánchez Ferlosio, uno de los autores imprescindibles para comprender la evolución de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Sin renunciar jamás a su memorable estampa de viejo huraño, de Scrooch antipático e inadaptado en ciertos predios conformistas del parnaso español, Ferlosio fue tejiendo con tenacidad, sin traicionar su insobornable rigor crítico, una obra literaria sugestiva, heterodoxa, ajena a las imposiciones de los credos políticos en boga, sin eludir la polémica ni la crítica corrosiva de nuestros más deletéreos vicios. Encarnó al más eximio arquetipo de intelectual ejemplar, pertrechado de una poderosa erudición —casi inconcebible en nuestros días—, que asume resignadamente la penosa posición de marginalidad a la que tantas veces ha de verse confinado el escritor que decide mostrarse contestatario con el poder.

Su proverbial vocación de solitario se acentuaría en los últimos años de su vida, en los que siguió escribiendo, cada vez más recluido en su fecundo apartamiento, casi como un ermitaño, pero sin dejar de observar con amargura y lucidez los avatares de la vida política nacional. En sus últimas entrevistas, no ocultaba su desencanto con la situación de España: «No creo que se haya hecho nunca una política decente», llegaría a decir al diario ABC en el año 2015. Gracias al testimonio de uno de sus amigos más cercanos, el filósofo Tomás Pollán, descubrimos que Rafael Sánchez Ferlosio quiso morir en sosegada soledad, rememorando aquellos imperecederos versos que cierran L'Infinito, acaso el más elogiado poema de Giocamo Leopardi: «E il naufragar m'è dolce in questo mare».

Sánchez Ferlosio nació en Roma en el año 1927. Hijo del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas, que se hallaba a la sazón trabajando como corresponsal en Italia del diario ABC. De regreso a España, cursó el bachillerato en con los jesuitas del colegio de San José De Villafranca de los Barros (Cáceres). Empezó luego estudios de Arquitectura, aunque prematuramente los abandonó para dedicarse a la Filología y los estudios de Semiótica, obteniendo la licenciatura y el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.

A comienzos de los años cincuenta comenzó a relacionarse con algunos de los escritores más ilustres de su generación, como Carmen Martín Gaite—con la que posteriormente se casaría—, Jesús Fernández Santos o Ignacio Aldecoa, por referirnos a los más representativos.

En Industrias y andanzas de Alfanhuí (1951), se reveló prontamente como un escritor de poderosa imaginación, exuberante dominio de la lengua española, exquisito oído y, sobre todo, una abrumadora capacidad de fabulación. Aunando la tradición picaresca y la divagación esteticista, alumbró esta brillante e inclasificable creación; una obra extemporánea, insólita en el páramo de la narrativa de su tiempo, tan huérfana entonces de imaginación y genuina ambición estilística. Perviven, con intacta vitalidad, páginas de cautivadora belleza. Justamente lo que el propio autor, años andando, repudiaría como un defecto vergonzante, muy propio del escritor bisoño. Lo cierto es que pocos autores pueden jactarse de haber logrado una prosa de tan imponente esplendor formal.

«El gallo de la veleta, recortado en una chapa de hierro que se cantea al viento sin moverse y que tiene un ojo solo que se ve por las dos partes, pero es un solo ojo, se bajó una noche de la casa y se fue a la piedras a cazar lagartos. Hacía luna, y a picotazos de hierro los mataba».

A comienzos de los años cincuenta comenzó a relacionarse con algunos de los escritores más ilustres de su generación, como Carmen Martín Gaite—con la que posteriormente se casaría—, Jesús Fernández Santos o Ignacio Aldecoa, por referirnos a los más representativos.

En Industrias y andanzas de Alfanhuí (1951), se reveló prontamente como un escritor de poderosa imaginación, exuberante dominio de la lengua española, exquisito oído y, sobre todo, una abrumadora capacidad de fabulación. Aunando la tradición picaresca y la divagación esteticista, alumbró esta brillante e inclasificable creación; una obra extemporánea, insólita en el páramo de la narrativa de su tiempo, tan huérfana entonces de imaginación y genuina ambición estilística. Perviven, con intacta vitalidad, páginas de cautivadora belleza. Justamente lo que el propio autor, años andando, repudiaría como un defecto vergonzante, muy propio del escritor bisoño. Lo cierto es que pocos autores pueden jactarse de haber logrado una prosa de tan imponente esplendor formal.

«El gallo de la veleta, recortado en una chapa de hierro que se cantea al viento sin moverse y que tiene un ojo solo que se ve por las dos partes, pero es un solo ojo, se bajó una noche de la casa y se fue a la piedras a cazar lagartos. Hacía luna, y a picotazos de hierro los mataba».

La consagración definitiva llegó con la publicación de El Jarama (1956), novela con la que obtuvo el Premio Nadal. Ferlosio, repentinamente, decidió cambiar de forma radical el rumbo literario que se insinuaba en su ópera prima, desmarcándose de aquella suerte de realismo mágico para adentrarse en un ámbito literario casi antagónico: el estricto objetivismo. El Jarama ha perdurado como ejemplo señero de la técnica del conductismo en la literatura española; el narrador se limita a mostrarnos con impasible objetividad las peripecias de una desventurada excursión de puñado de jóvenes vulgares y anodinos.Valiéndose de la técnica cinematográfica, Ferlosio, implacable, con abrumador pesimismo, retrató a una juventud sin expectativas ni esperanzas, lúgubre, tristona, sumida en la mediocridad y el más estéril tedio existencial. Como es bien sabido, todo concluye en una tragedia tan absurda como inesperada: el ahogamiento de Lucita. La novela tuvo sus detractores, empezando por el propio autor, que siempre renegó de ella, aunque ocasionalmente reconociese sus certeros hallazgos lingüísticos. Hay quien, sotto voce, la ha tildado de aburrida, quizás obviando, con cierta presbicia crítica, que bajo su engañosa morosidad palpita su secreto más admirable: la creación de esa rara e inefable atmósfera que solo poseen las grandes obras de arte, estas que están llamadas a ser imperecederas. En este sentido, los marbetes de neorrealismo o realismo social han resultado a la postre un tanto desorientadores. Con gran sagacidad crítica, el prestigioso académico Darío Villanueva, uno de los mayores conocedores de su obra, escribía recientemente que El Jarama nos revela que «un suceso de un domingo cualquiera puede ocultarse una epifanía, una riquísima veta de poesía, de trascendencia, de fatalismo y de misterio».

Comentarios

Publicar un comentario

Comenta y participa